中國企業報集團主管主辦

中國企業信息交流平臺

1978 年冬,安徽鳳陽小崗村的 18 戶農民在茅草屋里按下紅手印,一份 “坐牢割頭也甘心” 的生死契約,竟成了改變中國命運的 “第一聲驚雷”;同年 12 月,北京召開的十一屆三中全會,三天時間便將中國從 “以階級斗爭為綱” 拉向 “以經濟建設為中心” 的軌道。這兩個看似遙遠的事件,實則共同標注了改革開放的歷史坐標它既是一份份具體的政策、一個個鮮活的故事,更是中華民族從困頓走向騰飛的時代轉折點。

1978年12月的 “歷史拐點”

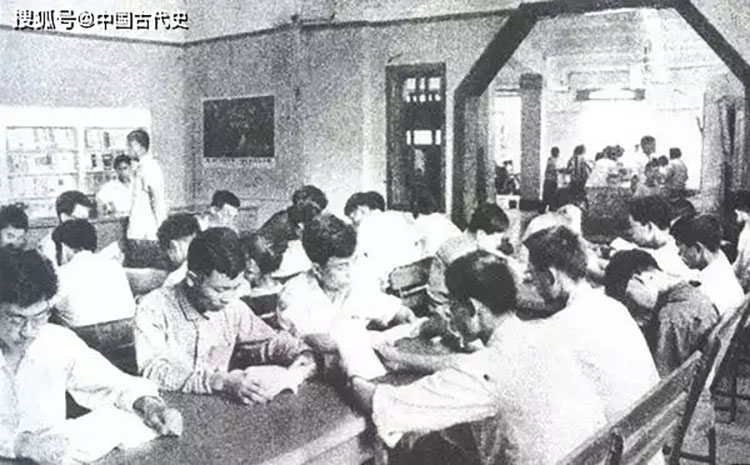

1978年12月18日至22日,黨的十一屆三中全會在北京召開,這場為期五天的會議,是改革開放的開始。此時的中國,正站在歷史的十字路口:1978年國內生產總值僅3679億元,占世界經濟比重不足2%;按2010年標準,農村貧困人口達7.7億人,貧困發生率高達97.5%;城鄉居民恩格爾系數分別為57.5%和 67.7%,意味著老百姓大半收入都要花在 “吃飯” 上。

會議的核心決策,徹底扭轉了中國的發展方向:確立 “解放思想、實事求是” 的思想路線,將全黨工作重心從 “以階級斗爭為綱” 轉移到 “以經濟建設為中心”。這一轉變并非偶然,此前五個月,《光明日報》以特約評論員名義發表《實踐是檢驗真理的唯一標準》,引發全國范圍的真理標準大討論,沖破了 “兩個凡是” 的思想束縛。鄧小平在全軍政治工作會議上的講話,更是明確 “一切從實際出發”,為這場 “歷史拐點” 的會議筑牢了思想根基。

內外交困下的 “破局之路”

改革開放的啟動,是中國在 “內外壓力” 下的必然選擇,從三個維度可看清這場變革的緊迫性。

國內:計劃經濟的 “窮局”?“文化大革命” 留下的創傷觸目驚心。1976年鋼產量僅2046萬噸,1978年人均鋼產量僅66.5公斤,遠低于美國的 264 公斤;農村更是陷入絕境,安徽小崗村彼時是有名的 “三靠村”吃糧靠返銷、用錢靠救濟、生產靠貸款,農民人均年收入僅22元,人均口糧不足 50 公斤,“自留地里使勁干,集體田里養精神” 成了普遍現象,計劃經濟的僵化讓農村生產力瀕臨崩潰。

國際:全球化浪潮的 “倒逼”?20世紀70年代末,世界格局悄然變化:蘇聯與阿富汗簽署合作條約,冷戰緊張局勢加劇,中國需緩和中美關系以制衡威脅;與此同時,世界經濟快速發展,科技革命浪潮席卷,亞洲 “四小龍” 崛起。1978 年鄧小平出訪日本,參觀新日鐵、松下電器時感慨:“不改革不行,否則現代化事業會被葬送”國際差距的沖擊,成了改革開放的 “外部推力”。

思想:真理標準的 “破冰”?1977 年 “兩個凡是” 的提出,讓中國陷入思想停滯。直到 1978 年 5 月,真理標準大討論展開,這場 “第二次延安整風” 明確:社會主義建設不能照搬經典,也不能模仿蘇聯模式。正如鄧小平所言,“兩個凡是不符合馬克思主義”,思想的解放,為改革開放打開了第一扇門。

從農村到城市的 “破冰實踐”

改革開放的初期實踐,是 “從泥土里長出來” 的創新,農村的家庭聯產承包責任制與城市的經濟特區,一南一北,共同奏響了 “破冰曲”。

小崗村的 “生死契約”:農村改革的第一聲雷?1978 年冬,小崗村 18 戶農民在嚴立華家秘密聚會,在一張皺巴巴的紙上寫下契約:“分田到戶,每戶保證完成上繳和公糧,如不成,干部坐牢割頭也甘心,社員養活我們的小孩到十八歲。” 這份 “托孤式” 契約,是農民對饑餓的反抗,更是對改革的渴望。

奇跡很快發生:1979年,小崗村糧食產量從3萬斤躍升至12萬斤,人均收入從 22 元漲到 300 多元。安徽省委書記萬里視察時拍板 “批準你們試5年”,鄧小平更是肯定 “包產到戶是農民發明的,效果很好”。1982年,中央首個 “一號文件” 明確 “包產到戶是社會主義生產責任制”,農村改革從此從 “地下” 走向 “地上”。

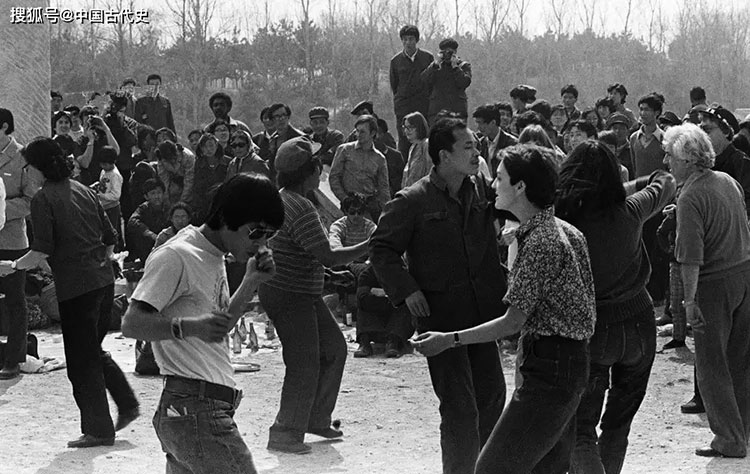

深圳的 “開山炮”:對外開放的試驗田?1979年4月,廣東省委提出 “辦對外加工貿易區”,鄧小平一句 “可以劃出一塊地方,就叫特區”,讓深圳成了改革開放的 “前沿陣地”。1979年7月,蛇口工業區炸響 “開山第一炮”,拉開了建設序幕,這里率先搞 “四分錢獎金制”,打破 “大鍋飯”;率先實行招聘制,砸掉 “鐵飯碗”;甚至探索 “土地有償使用”,突破計劃經濟的束縛。

1980 年《廣東省經濟特區條例》出臺,給足優惠:外資設廠免征進口稅,企業所得稅僅15%,利潤可自由匯出。政策紅利下,深圳從邊陲小鎮崛起:1980 年GDP僅2.7億元,2022 年達 3.2 萬億元,增長超 1.2 萬倍,成了 “中國速度” 的代名詞。

從中國崛起到全球貢獻

改革開放不僅改變了中國,更重塑了全球格局,其時代意義體現在 “內外雙重突破”。

國內:從 “貧困大國” 到 “世界第二”?1978年至2023年,中國GDP從3679億元突破126萬億元,年均增長超9%;城鄉居民恩格爾系數降至 30% 左右,從 “吃飽” 到 “吃好”;減貧超 8 億人,占同期全球減貧人口的 70% 以上,提前十年完成聯合國減貧目標。中國從 “制造業小國” 變成 “世界工廠”,200 多種工業品產量居世界第一,實現了從 “封閉半封閉” 到 “全方位開放” 的跨越。

1992 年鄧小平南方談話更是注入新活力,“發展才是硬道理”“三個有利于” 標準,徹底解開了思想束縛,推動社會主義市場經濟體制確立,這是中國特色社會主義道路的核心突破。

全球:從 “融入者” 到 “貢獻者”?中國的開放,是 “共贏” 的開放:2001-2017 年,中國貨物貿易進口額年均增長 13.5%,高出全球平均水平 6.9個百分點;自2009年起,中國一直是最不發達國家第一大出口市場,吸收其五分之一出口。“一帶一路” 倡議更成了全球合作平臺,截至2022年,與149個國家、32個國際組織簽署合作文件,累計投資超 1.4 萬億美元,創造 42 萬個就業崗位。

中國還提供了 “新發展模式”:既堅持社會主義基本制度,又吸收市場經濟優勢,為發展中國家探索 “非西方現代化道路” 提供了參考,這是中國對人類文明的重要貢獻。

既是具體事件,更是時代轉折

改革開放在于它的 “雙重屬性”:既是一個個具體的政策與故事,更是中國發展的 “時代分水嶺”。

從 “具體事件” 看,它始于十一屆三中全會的決策,靠小崗村的紅手印、蛇口的開山炮落地,用 “一號文件”“特區條例” 固化,每一步都是可觸摸的實踐。從 “時代轉折” 看,它讓中國從計劃經濟轉向市場經濟,從封閉轉向開放,開創了中國特色社會主義道路,讓中華民族迎來 “從站起來、富起來到強起來” 的飛躍。

正如書記所言,“改革開放是決定當代中國命運的關鍵一招”。40多年后,小崗村的紅手印仍在見證變遷,深圳的摩天大樓依舊書寫傳奇。這場變革早已超越了時間,成了中國發展的 “永恒坐標” 它告訴我們:唯有解放思想、實事求是,在歷史邏輯中前進、在時代潮流中發展,才能走出屬于自己的強國之路。站在新起點,改革開放永不停歇,中國式現代化的道路,必將越走越寬廣。

相關稿件