中國企業報集團主管主辦

中國企業信息交流平臺

“船在這里,它就是一個最好的例子,可以讓大眾上船參觀,更好地認識海洋科考,知道我們是如何開展工作的,另外,船也能全方位彰顯國家的科技實力。”在2024年青島市全國科普日主場活動現場,中國水產科學研究院黃海水產研究所副研究員、五次擔任“藍海101”號航次首席科學家時永強博士接受媒體采訪時說。

9月20日,2024年青島市全國科普日主場活動在青島奧帆博物館啟動,此次活動由青島市科協、市委宣傳部等18家單位聯合主辦,以“提升全民科學素質,協力建設科技強國”為主題,活動期間組織215個科普場館面向公眾免費或優惠開放,開展特色鮮明、豐富多彩的科普活動3000余場。

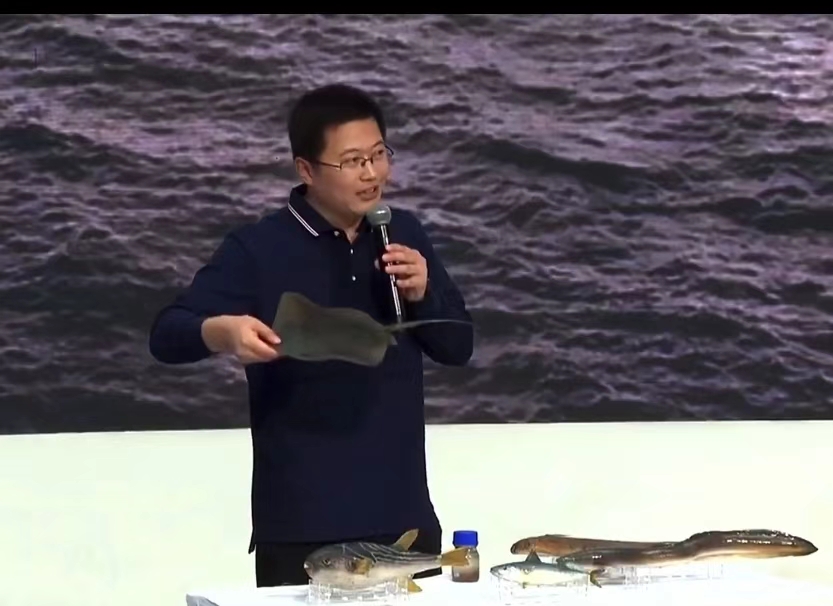

在活動現場,時永強博士展示了科考方面的成果,分享了科考期間的精彩故事。作為航次首席科學家,時永強博士說,跟隨“藍海101”號一共出海8次,其中5次是以首席科學家的身份,帶隊執行“藍海101”號調查任務。“藍海101”是一艘具備全球航行能力,并且,是以圍繞漁業資源調查為主的綜合性科考船,自從2019年執行共享航次以來,已經為全國40多家單位600多人提供了搭載的服務,科學家們到了船上,可以開展包括海洋生物、海洋化學、海洋地質、海洋物理等多學科調查,因為我們船上配備了多種先進的儀器設備,能夠為這些科學家提供各學科方向取樣的支持,并保障獲取樣品的質量,為我們國家黃海、渤海生態系統健康監測和生物多樣性保護,起到了有力的科技支撐作用。

國家建立“藍海101”的初衷是到全球范圍內進行漁業資源探測。時永強博士說,習近平總書記強調要樹立大食物觀,最主要的就是向江河湖海要食物。那怎么才能做到呢?那就是在保護和開發中找到一個平衡點。在保護中開發,在開發中保護,讓海洋生態系統健康發展。

時永強博士還談到,“藍海101”號在進行漁業資源調查任務時,克服了包括十級以上的風、五米以上的浪等惡劣天氣條件影響,獲取了高質量的現場第一手漁業資源調查數據和資料。我們在現場拖網采集漁業生物,并對其進行分類和測量,同步在現場要測定一些環境參數,包括溫度、鹽度、深度等等,還要采集魚類的食物——浮游生物樣品,通過綜合調查和科學評估,就可以為政府部門制定漁業資源養護和管理政策提供了重要的科學支持。在2023年11月份,“藍海101”號正式地從中國近海走向了深藍,執行了中西印度洋公海漁業資源調查任務,獲取了大量珍貴的遠洋漁業樣品,例如,金槍魚、劍魚等,為我國參與大洋公海漁業資源的國際管理和可持續發展貢獻了中國力量。

“藍海101”號調查船被譽為“漁業航母”,是我國海洋漁業科學研究的“國之重器”和“農業現代化標志性工程”。該船船長84.50米、主機功率2720千瓦、總噸位2783、續航力10000海里、最大航速14.5節。船上設有漁業資源實驗室、生物環境實驗室、理化環境實驗室、聲像評估與遙感實驗室、漁業生物學實驗室、綜合實驗室等,主要科研設備包括科研魚探儀系統、無線拖網監測系統、CTD、船載多普勒海流儀、衛星遙感接收系統、側掃聲納系統、淺地層剖面系統、底層拖網、阿氏網、浮游生物拖網和地質采樣設備等。

海洋是高質量發展戰略要地,加快海洋科技創新步伐,提高海洋資源開發能力,培育壯大海洋戰略性新興產業,是建設海洋強國的重中之重。采訪結束時,時永強博士說:“‘藍海101’號不僅有科考、漁業資源調查這些功能,也為公眾提供了一個很好的科普平臺,已為全市很多學生提供了登船機會,在科考船上,可以參觀我們的駕駛室和科考作業過程中使用的儀器設備,包括怎樣采集海里面的水、怎么采集海里的生物、怎么撈海里的魚,都可以給予科普講解,給小朋友們心中種上科學的種子,立志為我國的海洋科考事業做出貢獻。”

(編輯 王宇)

?

相關稿件