中國企業報集團主管主辦

中國企業信息交流平臺

2018年7月1日,《中醫藥法》正式實施。這不僅標志著中醫醫術終于迎來社會認可的資格考核制度,也是中醫作為我們傳承數千年的文化瑰寶,其從業者得以借此正名的機會。恰恰在剛剛過去不久的全球疫情中,中醫古法的醫療手段與用藥發揮了重大作用,中醫文化與醫術再次為廣大人民群眾所認可。

實際上,中醫醫生在獲得廣泛承認前便已數十年如一日為中國人民身心健康作出了不可磨滅的貢獻,只是長期以來,他們都“名不正、言不順”的在第一線勞碌著。例如,曾在慶祝《中醫藥法》正式實施大會上做出題為《發展中醫藥的優勢,引領世界新醫學的革命》演講的中醫世家第五代傳人、中醫民辦醫院先行者、中醫技術傳承者吳傳先。

吳傳先自幼接受家傳熏陶,繼承了其祖父吳棹仙——自1917年即懸壺重慶,藥起沉疴、針挽瀕危的人民醫學家,中醫教育家的家學,積累了豐富的中醫認知與醫者必需的仁心。在曾經的動蕩年代,投身醫療工作的第一線,成為四川大涼山間安寧河畔的一名赤腳醫生。

戰國時期思想家墨子曾云“摩頂放踵,以利天下”,說的便是像吳傳先這樣靠腳板子走遍千家萬戶,為眾人抱薪救火的人。吳傳先和一眾醫生共同完成了新中國最初的衛生知識科普、傳染病防治、消滅血吸蟲、接種疫苗等基層必需的工作,積累了寶貴的一線診治經驗,為接下來的工作打下地基。

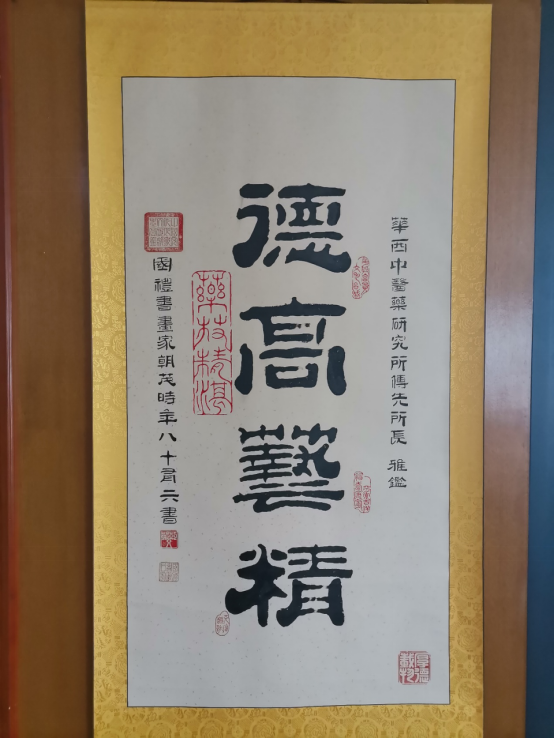

隨著改革開放的到來,吳傳先也投身時代浪潮中,只是與尋常人家下海淘金不同,吳傳先的前路始終只有中醫的傳承與發揚。憑借多年行醫積累的名望,吳傳先在多位著名中醫界人士的支持下,由四川省科協批準,吳傳先創辦了中國第一家有較高社會聲譽的民辦中醫藥研究機構“四川華西中醫藥研究所”,提出了“振興中醫”的口號,邁出了振興中醫文化的第一步。

為四川乃至全國的中醫發展而頻繁走動社會各界的同時,吳傳先也在豐富中醫文化版圖,深入研究中醫技藝與文化。僅在創辦四川華西中醫藥研究所后數年后,吳傳先便在中醫藥研究上先后成功地完成包括獲得四川省科技進步二等獎的論文《臟腑經絡的四維時空網絡結構和子午流注針法》在內的十多項成果,承先人絕藝,啟后世醫學。

隨著改革開放的深化,東西方醫學交流逐漸頻繁,中醫學術大會、健康論壇等中醫交流渠道也漸漸多了起來。這讓苦于缺乏傳播交流中醫的吳傳先深受鼓舞,于是他開始用更多精力投入到中醫交流傳播的運作中。他帶領四川華西中醫藥研究所創辦了“中華養生健康國際論壇”并常年作為會議的常務副主任和學術負責人,該論壇創辦至今已舉辦了八屆,每一屆論壇都會誕生出嶄新的中醫學術成果與應用。

如今,吳老雖已淡出學術前沿,卻華麗轉身桃李,在中國民間中醫醫藥研究開發協會的授權下,為民間醫生和基層醫生舉辦了中醫醫師資格的考前培訓。他協調了成都中醫藥大學、北京中醫藥大學、四川省中醫藥科學研究院的專家、教授和研究生們,不僅為前來參加培訓的民間中醫和基層醫生提供了中醫基礎理論方面的教學,還進行了一對一、手把手地輔導,幫助他們順利通過醫師資格考核。此外,吳老還計劃搭建一個更大的平臺——“大國醫傳承導航工程”,并申請組建“吳棹仙國醫專修學院”,以促進民間中醫和基層醫生的繼續教育、技法演示、經驗交流和學術研討。

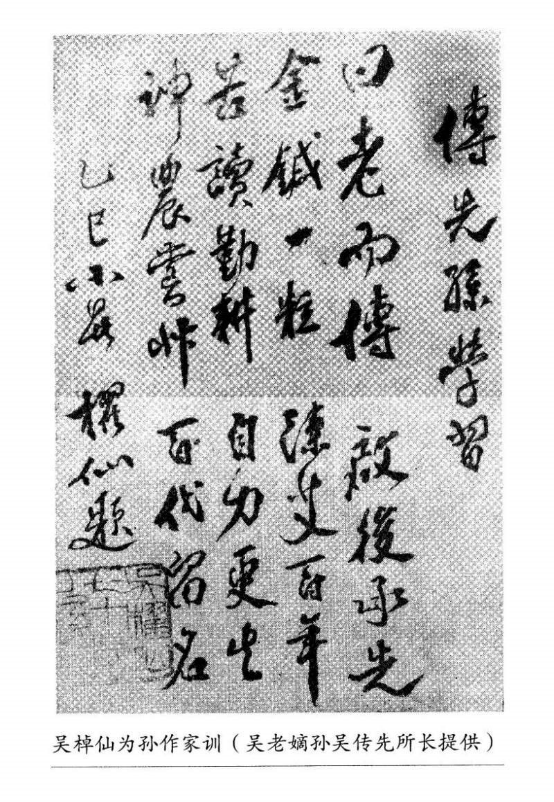

數十年堅守所結碩果累累,吳老終其一生未曾有負于其祖父吳棹仙所題的詩:“曰老而傳,啟后承先。金針一粒,陳艾百年。苦讀勤耕,自力更生。神農嘗草,百代留名。”傳播先進中醫文化技藝,吳老始終在路上。

相關稿件